今多くの企業では、自社の人材のエンゲージメントを高めるための施策に関心が向いています。一つには、働き方改革によって「人材の流動化が起こる」ことと、そしてもうひとつが少子高齢化により「若手の人材不足が起こる」ことが起因しています。 そこで重要になる考え方がエンプロイーサクセスです。

▶▶︎ ︎多様な働き方を実践するマツリカの会社紹介資料はこちら !

目次

Employee Success(エンプロイーサクセス)とは?

Employee Success(エンプロイーサクセス)とは、自社の収益とともに従業員の仕事上での成功、またはそこにとどまらず従業員のありたい姿・なりたい姿を実現するために、さまざまな取り組みを行うこと、または概念そのものを指します。

カスタマーサクセスを求めるときには、必ずEmployee Success(エンプロイーサクセス)が対になって語られます。それほど重要な概念であり、ここを外しては継続的な成功は難しくなります。

特に今後、人口減少で人材不足が懸念される日本においては、いかに人材流出を防ぐかがカギで、その上でこのEmployee Success(エンプロイーサクセス)という考え方は外せません。

Employee Success(エンプロイーサクセス)の定義

急激な変化によって今までの常識が通用しなくなり、よりイノベーティブな思考や価値観が必要な今、とても重要な考え方の一つです。

関連記事:VUCA(ブーカ)の意味とは?|激変する時代を生き抜くのに欠かせないフレームワーク

ヒト・モノ・カネという資源において、ヒトは代替不可能な唯一無二の資源です。大量採用・使い捨てという採用モデルは機能せず、今後は採用した人材の潜在的な能力をいかに引き出し活躍してもらうかを考えることが重要です。

社員の継続的な成功にはスキルとモチベーションが必要

従業員が継続的な成果を出すには、スキルの向上とモチベーションの維持が不可欠です。スキルとモチベーションの体系化を行い、まず従業員が今いる段階に応じた施策を考えましょう。

ハーバード大学教授のロバート・カッツは1955年に「カッツ理論」を発表しました。階層別教育やマネジメントの分野でよく引き合いに出される考え方です。「カッツ理論」によれば、スキルは以下の3つに大別されます。

- テクニカルスキル

会計業務なら経理・財務に関する知識やノウハウ、営業職なら提案書の作成、アポイント獲得のノウハウなど、特定の専門的な業務をこなす能力のこと。

- ヒューマンスキル

部下や上司とのコミュニケーション、社内調整能力など、対人関係能力のこと。

- コンセプチュアルスキル

概念化能力とも呼ばれ、物事を概念化して捉える、物事をより抽象的に大局的に理解できる能力のこと。

ハーズバーグの二要因理論におけるモチベーションとは?

HR業界で最近用いられているのが、ハーズバーグの二要因理論です。ハーズバーグの二要因理論とは、仕事に対して満足と感じる要因と不満足に感じる要因に関連性はなく別々の要因が存在するという考え方です。

- 動機づけ要因

成長したい、認められたいという欲求に基づく要因のこと。例えば、「昇格」「責任」「承認される」などがここに含まれます。満足のバロメータはここの要因で決まります。自己承認欲求、自己実現欲求といった社会的欲求に関連しています。

- 衛生要因

「給与」「労働時間」「管理体制」といった安全欲求を阻害する要因のこと。これらの要因は不満足度を下げることはできても、満足度を高めることにはつながらず、切り分けて考える必要があります。

Employee Success(エンプロイーサクセス)が必要な背景

そもそも、なぜEmployee Success(エンプロイーサクセス)が必要なのでしょうか?それは、企業へのエンゲージメントが低い社員が多いという課題があるからです。

実際に、2017年に米国のギャラップ社が実施した「エンゲージメント・サーベイ」によれば、日本の「熱意あふれる社員」の割合はわずか6%、139カ国中132位と世界的にもエンゲージメントが低い傾向がみてとれます。

また、労働環境の変化も影響しています。複業が解禁され働き方が多様化した今、人材の流れは今まで以上に流動化しています。従業員を思いやり、より一人ひとりの主体性や創造性を高めていくことが重要視され始めています。

ミレニアル世代の心理

Employee Success(エンプロイーサクセス)を実施する上で外せないのがミレニアル世代の存在です。ミレニアル世代には、顕著な特徴が2つあります。一つが「ワーク・ライフ・バランスを重視する」、もうひとつが「転職にネガティブなイメージを持たない」です。

デロイトトーマツグループが行った「ミレニアル世代の意識に関する調査結果」では、現在の職場に勤務を続けると見込む期間で、3年以内と回答している割合は37%にのぼり、過去2016年、2017年と3年連続で漸増しています。

<参照:ミレニアル世代の意識に関する調査結果より>

今後の社風や風土を作るのはミレニアル世代です。何を考え、大切にしているのかを正確に捉えることがEmployee Success(エンプローイーサクセス)の成功のカギと言えるでしょう。

Employee Success(エンプロイーサクセス)の進め方

Employee Success(エンプローイーサクセス)を推進する場合、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか?以下の4つのポイントを踏まえながら進めていくことが重要です。

1.カルチャーやコアバリューの浸透

言葉だけの浸透ではなく、カルチャーやコアバリューが作られた背景・世界観を噛み砕いて説明する時間を作ります。また、体験を通して、同じ感覚を共有できるようなプログラムも実施できるとベターです。

カルチャーやコアバリューは企業の根幹であり、ここでギャップが生じていると従業員の定着率は著しく低下します。「成果」や「成功」の定義と紐づくポイントでもあるので、丁寧に時間をかけて行いたいプロセスと言えます。

関連記事:オンボーディングとは|新しい仲間を早期戦力化する施策

2.サービス・自社製品の深い理解を促す

カルチャーやコアバリューを浸透させたら、サービス・自社製品を従業員に理解してもらいます。サービスや製品を使うことで愛着が増すのはもちろん、本質の理解を促すことにつながります。顧客目線を常に忘れず、シンプルな疑問を持つことができ、サービスや製品の課題発見・改善につなげることができます。

3.情報のオープン化

Employee Success(エンプロイーサクセス)を達成するためには、信頼関係の構築が欠かせません。上司・部下、正社員・非正規社員の間に、情報等のリソースの分断や格差を極力排除できるよう、情報は全て公開します。

4.定量的計測

Employee Success(エンプロイーサクセス)の施策を実施した結果、どれほど従業員のエンゲージメントが高まったのか定量的に計測します。いわゆるPDCAのC(チェック)の部分です。社員からのアンケート、または「Geppo」など月報アプリを使った社員の感情変化データを蓄積し、推移を検証します。

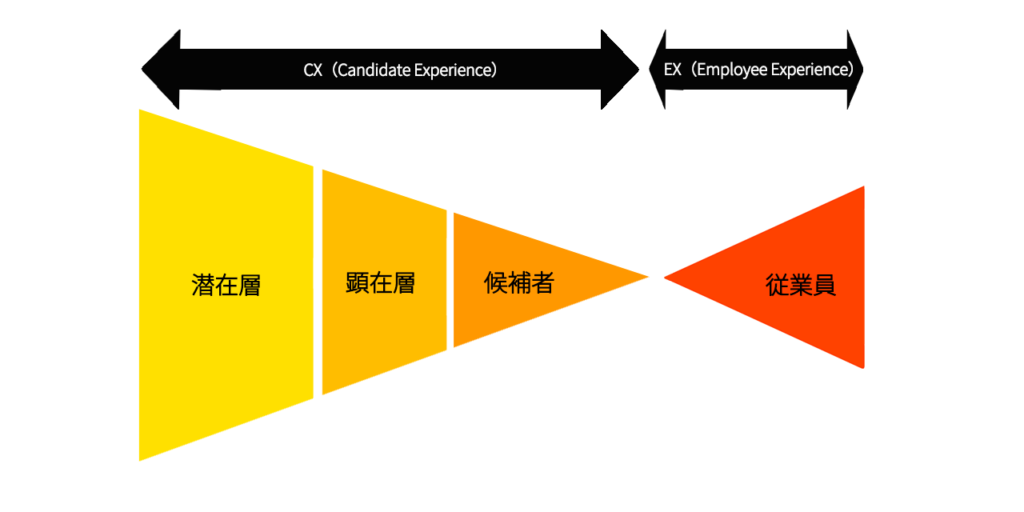

エンプロイーエクスペリエンス(従業員経験)とは?

エンプロイーエクスペリエンス(従業員経験)を意識し改善すれば、Employee Success(エンプロイーサクセス)が実現できるということで、HR業界では注目されている考え方です。

直訳すると”従業員の経験”で、経営活動、人事考課など企業内で従業員が経験する事柄において発生する「驚く」「疲れる」「感動した」といった感情・感覚を指します。

エンプロイーエクスペリエンス(従業員経験)を高める方法

エンプロイージャーニーマップの作成

エンプロイージャーニーマップとは、従業員が入社してから退職するまでの間に何を経験し、どのような感情・思考を抱くかを、階級・段階別に整理して、体系化する手法です。

エンプロイージャーニーマップを作成することで、人材管理という視点から、今まで可視化できなかった従業員個々の感情や感覚の機微を正確に捉え、従業員に合わせた組織づくり・体制づくりを行うことができます。

日々の1on1ミーティングにてそれぞれの従業員から情報を収集することも良いでしょう。

関連記事:1on1ミーティングで変わる意識|最高のアプトプットを引き出すキッカケ作り

戦略的な配置と連携(適材適所の人材配置)

経営視点から効率的かつ効果的に人材配置をするのではなく、エンプロイーエクスペリエンスの視点から、人材配置を行います。これを実現するには、人事部署だけでなく、各ステークホルダーと密に連携をとることが必要になります。

健康的な組織づくり(健康経営)

労働時間の適正化、パワハラ・セクハラなどの相談窓口の設置など、従業員が働きやすい職場環境を構築します。健康経営はコストや時間がかかりますが、長期的に見れば従業員のエンゲージメントを高めることにつながります。

関連記事:ウェルビーイング(Well-being)の定義とは?|持続可能な幸せを目指す働き方

Employee Success(エンプロイーサクセス)の成功事例

最後に、Employee Success(エンプロイーサクセス)を実際に採用している企業事例をご紹介します。

Airbnb

Airbnbでは、人事部を「エンプロイー・エクスペリエンス部」と呼び、従業員の幸せをサポートする業務を幅広く行っています。2015年末には、アメリカの口コミサイト「グラスドア」で”社員が選ぶ企業ランキング”でGoogleを抜き世界一位になりました。

freee

freeeでは、組織カルチャーづくりへのアプローチを行う「メンバーサクセスチーム」と呼ばれる部署を立ち上げています。育児支援制度の設立やカルチャー浸透など、新制度作りなどに時間を割けるよう、積極的にテクノロジーを活用し、ルーチン業務を徹底的に効率化しています。

また、「5つの価値基準」を明確に打ち出しています。ペットボトルやポスターに価値基準を書く、「価値基準1on1」と呼ばれる制度でお互いの意見を話し合う機会を作るなどして、価値基準の浸透を図っています。

終わりに

従業員・顧客、上司・部下など、人のあらゆる関係はフラットになり、立場間の壁は徐々に音を立てて崩れ始めています。旧来の常識のままでいると、パワハラやセクハラという言葉で問題視されてしまう昨今。

本日、紹介したEmployee Success(エンプローイーサクセス)という考え方を取り入れて、従業員も顧客も笑顔になれる「みんなに愛される会社」を目指しましょう。

この記事を書いたひと

俵谷 龍佑 Ryusuke Tawaraya

1988年東京都出身。ライティングオフィス「FUNNARY」代表。大手広告代理店で広告運用業務に従事後、フリーランスとして独立。人事・採用・地方創生のカテゴリを中心に、BtoBメディアのコンテンツ執筆・編集を多数担当。わかりやすさ、SEO、情報網羅性の3つで、バランスのとれたライティングが好評。執筆実績:愛媛県、楽天株式会社、ランサーズ株式会社等